【解説&比較】どれが使いやすい?人気の社内情報共有システムを比較してみた

「社内での情報共有がスムーズに進まず、業務が滞りがち……」そんな悩みを抱えていませんか?企業における業務の効率化を図りたいものの、どのツールが自社に適しているのか、どのように選べばよいのか分からず迷うことも多いでしょう。特に、リモートワークや多拠点での業務が増える現代において、情報共有の課題は一層深刻になっています。

本記事では、そんな「社内情報共有システム」に関する疑問や悩みにお答えします。「どのような種類のツールがあるのか」「選ぶ際に何を基準にすればよいのか」「導入後のメリットと注意点は?」といった、システム導入における重要なポイントをわかりやすく解説します。さらに、活用しやすいおすすめのツール3選を比較し、それぞれの特徴や導入のメリットを徹底解説!この記事を読むことで、あなたの会社に最適な情報共有システムが明確になり、導入後の効果的な活用方法まで見えてくるはずです。

たとえば、情報共有システムを導入することで、情報の伝達スピードが向上し、チーム間のコミュニケーションが円滑になります。また、属人化*の解消や業務効率化が進むことで、一つの部署に業務が集中することが避けられ、会社全体の生産性向上にもつながります。また、無料プランがあるツールを活用すれば、初期費用を抑えつつ運用を開始できるため、導入のハードルも低くなります。

「社内情報共有システム」は単なるツールではなく、会社全体の業務改革を進める大きな鍵です。この記事を読み終える頃には、具体的な選び方や注意点、そして導入手順までしっかりと理解できるでしょう。効率的な業務環境を実現するための第一歩を、この記事を読んで踏み出してください!

*属人化=業務やプロジェクトの状況や情報が作業担当者しか把握しておらず、占有してしまっている状態

まとめてダウンロード(無料)

目次(クリックでジャンプします)

社内情報共有システムとは?

社内情報共有システムとは、企業内で発生するさまざまな情報を一元管理し、必要な情報を効率的に共有できる仕組みのことです。文書やファイル、業務報告、スケジュール、プロジェクト進捗など、異なる形式や用途の情報を統合して管理することができます。さらに、ビジネスチャットやドキュメント作成ツール、ファイル共有ツールなど、用途に応じて柔軟に利用できるのが特徴です。

このシステムを導入することで、情報共有のスピードが向上し、部署間の連携がスムーズになるだけでなく、属人化した知識やノウハウを全社的に活用することが可能になります。その結果、業務の効率化や意思決定の迅速化に寄与し、企業の競争力を高めるための基盤として機能します。

また、リモートワークや多拠点展開といった新しい働き方に対応するための重要なツールでもあります。社員がどこにいてもリアルタイムで情報にアクセスし、共同作業を進められるため、生産性を維持しつつ業務を継続できます。加えて、適切なアクセス権限設定やセキュリティ対策を施すことで、安全かつ効率的な情報管理を実現できます。

社内情報共有システムは、単なるツールとしてだけでなく、組織の知識を最大限に引き出し、全体最適化を図るための戦略的なパートナーとも言える存在です。

社内情報共有ツールの主な種類

- 社内ポータルタイプ

- ビジネスチャットタイプ

- ドキュメント作成タイプ

- ファイル共有タイプ

- タスク・プロジェクト共有タイプ

社内ポータルタイプ

社内ポータルは、企業内の情報を一元的に集約し、社員が必要な情報にすぐにアクセスできる仕組みを提供します。お知らせや規程、マニュアル、部署ごとの重要情報などをまとめて管理できるため、情報の散逸を防ぎ、業務の効率化に役立ちます。

エンタープライズサーチ(企業内検索)に関しての詳しい記事はこちら→【比較】エンタープライズサーチ(企業内検索)6選!【ランキング】

ビジネスチャットタイプ

ビジネスチャットツールは、リアルタイムでのコミュニケーションを支援します。メールよりも迅速に情報を共有でき、部署間やプロジェクトチーム内でのやり取りを円滑化します。ファイル添付やタスク管理機能を備えているものも多く、作業効率の向上が期待できます。

ドキュメント作成タイプ

ドキュメント作成ツールは、共同編集やリアルタイムのコメント機能を通じて、チームでの効率的な資料作成を可能にします。作成した文書は自動的にクラウド上に保存され、誰でも最新の情報にアクセスできるため、バージョン管理の手間が省けます。

ファイル共有タイプ

ファイル共有ツールは、大容量のデータや資料を安全にやり取りできる仕組みを提供します。クラウドベースのものが多く、場所を選ばずアクセス可能です。アクセス権限を細かく設定できるため、機密性の高い情報の管理にも対応できます。

タスク・プロジェクト共有タイプ

タスク・プロジェクト共有ツールは、進捗状況を可視化し、チーム全体での作業効率を高めます。タスクの割り当てや期日の管理、プロジェクト全体の進行状況を簡単に追跡できるため、プロジェクト管理がよりスムーズになります。

これらのツールは、それぞれの特徴を活かして目的に応じた使い方が可能です。自社の課題に最も適した種類を選ぶことが成功の鍵です。

社内情報共有システムに必要・あると良い要素

- 導入目的に合った機能が搭載されているか

- 自分のチームでも使いこなせる操作画面か

- 時には社外メンバーも問題なく参加できるか

- セキュリティが十分か

導入目的に合った機能が搭載されているか

社内情報共有システムを選ぶ際は、自社の課題や業務フローに合った機能が備わっていることが重要です。情報共有だけでなく、タスク管理や外部ツールとの連携が求められる場合もあるため、導入前に目的を明確にし、それを解決する機能を持つシステムを選定しましょう。

自分のチームでも使いこなせる操作画面か

どれほど高機能なツールでも、操作が複雑で使いこなせなければ意味がありません。特にITリテラシーに差がある組織では、直感的でわかりやすい操作画面を備えたシステムが好まれます。トライアル利用で現場のフィードバックを得ることが失敗しない選定のポイントです。

時には社外メンバーも問題なく参加できるか

プロジェクトによっては社外の取引先やパートナーと連携する必要がある場合があります。そのため、社外メンバーもアクセスしやすく、適切な権限管理が行えるシステムを選ぶことが大切です。外部共有機能やゲストアカウントの利用可否を確認しておきましょう。

セキュリティが十分か

社内情報共有システムには、機密情報や個人情報が含まれるため、セキュリティ対策が重要です。データの暗号化、アクセス制限、多要素認証などの機能が備わっているかを確認することで、不正アクセスや情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。

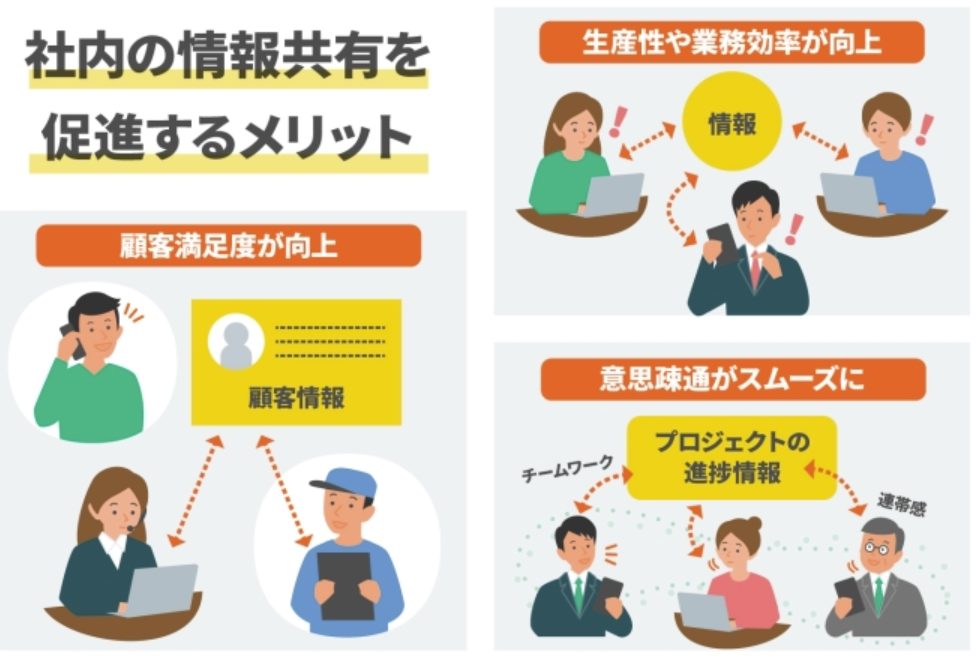

社内情報共有システムのメリット・デメリット

ここでは、社内情報共有システムを導入することで、企業にどのようなメリット・デメリットが生じるのか、また生じるデメリットに対しては対策方法も加えてご紹介します。

社内情報共有システムのメリット

出典はこちら

- 情報共有のスピード向上による顧客満足度の向上

- 社内状況の可視化

- コミュニケーションの活性化

- 属人化の防止

情報共有のスピード向上による顧客満足度の向上

社内情報共有システムを導入すると、必要な情報を瞬時に検索・共有できるため、情報伝達のスピードが飛躍的に向上します。特にファイル共有やビジネスチャット機能を活用すれば、従来のメールや会議に頼らず、リアルタイムで情報を共有可能です。これにより、意思決定の迅速化や業務効率化が期待できます。

社内状況の可視化

システムを活用することで、プロジェクトの進捗状況や各メンバーの作業内容が一目で把握できます。これにより、業務の停滞や課題を早期に発見でき、チーム全体で効率的な対応が可能になります。管理者にとっては、リソースの最適配分や計画の修正がスムーズに行える点も大きなメリットです。

コミュニケーションの活性化

チャット機能やコメント機能を備えたシステムを活用することで、社員間の意見交換やフィードバックが活発になります。これにより、情報共有だけでなく、新しいアイデアの創出やチーム内の連携強化にもつながります。特にリモートワーク時に、円滑なコミュニケーションを支えるツールとしても役立ちます。

属人化の防止

ナレッジや業務フローをシステム上に記録・共有することで、特定の人に業務が集中する「属人化」を防ぐことができます。これにより、業務の引き継ぎや新入社員の教育もスムーズに進み、組織全体で情報を活用できる仕組みが構築されます。企業の持続的な成長にとっても重要な要素です。

社内情報共有システムのデメリットとその対策

- 導入・運用コストの増加

- ツールの習熟度に差が出る

- 情報漏洩のリスク

1. 導入・運用コストの増加

デメリット: 社内情報共有システムの導入には、ソフトウェアのライセンス費用やクラウドサービスの月額利用料などのコストが発生します。特に多機能なツールを導入すると、運用にかかる費用も高額になる可能性があります。

対策: 初期費用を抑えるためには、無料プランやトライアル版を活用して、自社のニーズに最適なツールを選定するのがおすすめです。さらに、まずは必要最低限の機能に絞って導入を開始し、段階的に追加機能を導入することでコストを抑えることができます。

2. ツールの習熟度に差が出る

デメリット: 社員のITリテラシーには差があるため、全員が新しいシステムをスムーズに使いこなせるまで時間がかかることがあります。操作が難しいと感じる社員がいると、ツールの活用が進まない可能性があります。

対策: 導入時に簡単な操作マニュアルを作成し、全社員を対象にしたトレーニングを実施することが重要です。また、初心者でも扱いやすいツールを選ぶことや、導入後の運用サポートが充実しているベンダーを選定することで、スムーズな定着を図ることができます。

3. 情報漏洩のリスク

デメリット: 社内情報共有システムに機密情報や個人情報を保管する場合、外部からの不正アクセスや内部からの情報漏洩のリスクが増加します。アクセス権限の設定ミスが原因で情報が流出する可能性もあります。

対策: アクセス権限を適切に設定し、定期的に見直すことでセキュリティリスクを軽減します。さらに、データ暗号化や多要素認証を導入し、セキュリティ対策を強化しましょう。また、定期的なセキュリティ監査や社員向けのセキュリティ教育を実施することで、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることが可能です。

社内情報共有システムの導入には、これらの課題が伴いますが、適切な計画や対策を講じることで解決できます。事前にデメリットを把握し、効果的な運用方法を検討することで、システムのメリットを最大限に活用できるでしょう。

社内情報共有システムの選び方

- 初心者でも使いやすいか

- 無料で使える範囲はどこまでか

- セキュリティ対策が万全か

- 外部関係者との連携が必要か

- カスタマイズ性はあるか

初心者でも使いやすいか

社内情報共有システムは、誰でも直感的に使える操作性が重要です。特に、ITリテラシーに差がある組織では、シンプルでわかりやすいインターフェースを持つツールを選ぶことがポイントです。トライアル期間を活用し、現場の意見を取り入れた上で、スムーズに導入できるシステムを選定しましょう。

無料で使える範囲はどこまでか

予算の限られた企業にとって、無料プランで利用可能な範囲を確認することは重要です。基本機能が揃っているツールを選べば、初期コストを抑えながらシステムの導入が可能です。ただし、必要な機能が無料プランで対応できるかを見極め、有料プランへの移行も視野に入れて検討する必要があります。

セキュリティ対策が万全か

社内情報共有システムに保存されるデータは、企業にとって重要な資産です。不正アクセスや情報漏洩のリスクを避けるため、データ暗号化や多要素認証、適切なアクセス権限設定が備わっているかを確認しましょう。また、定期的なアップデートやサポート体制が整っているツールを選ぶことも重要です。

外部関係者との連携が必要か

プロジェクトによっては、取引先やパートナーなど社外メンバーと情報を共有する必要がある場合があります。このため、外部ユーザーも利用可能な機能や、共有時のセキュリティ設定が充実しているツールを選ぶことがポイントです。権限管理の柔軟性も確認しておくと安心です。

カスタマイズ性はあるか

企業ごとに情報共有の目的やフローは異なるため、システムが自社の業務プロセスに合わせてカスタマイズ可能かどうかも重要な選定基準です。必要に応じて機能を追加したり、画面表示を調整したりできるツールであれば、長期的に活用しやすくなります。

社内情報共有システムを使う際の注意点

- 過剰な機能追加による混乱を防ぐ

- 定期的なデータバックアップの必要性

過剰な機能追加による混乱を防ぐ

システム導入時や運用中に、必要以上の機能を追加すると、社員が操作に迷いやすくなり、逆に効率が低下する可能性があります。導入時には、最低限必要な機能に絞り、実際の運用を通じて徐々に拡張していくのがおすすめです。現場の声を反映しながら、バランスよく機能を増やしましょう。

定期的なデータバックアップの必要性

万が一のデータ損失に備え、定期的にシステム内のデータをバックアップすることが重要です。クラウド型ツールの場合でも、不測の障害に備えてローカル環境や別サーバへのバックアップを実施しましょう。データの保全は、システム運用の信頼性を高める上で欠かせないポイントです。

社内情報共有システムの導入手順

- 現状の課題を明確にする

- 適切なツールを選定する

- トライアル利用で運用可能性を確認する

- 導入後の利用教育を実施する

現状の課題を明確にする

システム導入を成功させるためには、まず自社が抱える課題や改善すべきポイントを明確にすることが重要です。情報共有のスピードや属人化の問題、リモートワークへの対応など、解決したい具体的な課題を洗い出すことで、最適なシステムを選ぶための基準が明確になります。

適切なツールを選定する

課題を把握したら、それに合致するツールを選定します。操作性やセキュリティ、コスト、外部連携機能など、必要な条件を満たすツールを比較検討することが重要です。また、導入後に無駄な機能が増えないよう、現場のニーズを考慮しながら選ぶと良いでしょう。

トライアル利用で運用可能性を確認する

導入前には必ずトライアル版を利用し、実際の運用に適しているか確認しましょう。特に、システムの操作性や、業務フローに適合するかどうかを重点的にチェックします。トライアル期間中に現場のフィードバックを収集し、課題を洗い出しておくことで、スムーズな導入が可能になります。

導入後の利用教育を実施する

システムを導入しただけでは活用が進まないため、全社員を対象に利用方法の教育を行うことが大切です。簡単な操作マニュアルを作成し、操作説明会や研修を実施することで、システムの定着を促進できます。また、導入初期はサポート窓口を設け、運用中の課題を迅速に解決できる体制を整えましょう。

おすすめの社内情報共有システム3つの比較

ここでは、実際に社内情報共有システムを導入するにあたり、おすすめする3つのサービスの機能や料金徹底比較していきます。

比較する3つのサービスはこちらです。

- 「HotBiz8」

- 「Qast」

- 「TimeCrowd」

「HotBiz8」

出典:公式サイト

機能

HotBiz8は、株式会社ASJが提供する中小企業向けのクラウド型グループウェアで、9,000社以上の企業で導入されている実績を誇ります。社内の情報共有による効率化を支援する多彩な機能を備えています。主な機能は以下のとおりです。

- 予定表: 個人やチームのスケジュールを一元管理し、予定の共有や確認が容易に。

- メッセージ: リアルタイムのチャット機能で、1対1やグループでのコミュニケーションをサポート。

- ワークフロー: 申請書や稟議書の電子化により、承認プロセスを効率化。

- タスク管理: プロジェクトの進捗状況をガントチャートで視覚的な管理が可能。

- キャビネット: 社内文書やファイルを分類・保管し、必要な情報へのアクセスも簡単。

- 設備予約: 会議室や備品の状況を把握し、スムーズな予約・管理が可能。

- タイムカード: 従業員の出退勤管理をサポートし、労務管理を効率化。

- アンケート・問い合わせ: 社内外向けのアンケートや問い合わせフォームを簡単に作成・配布が可能。

特徴

- 多機能性: メール、スケジュール管理、施設予約、掲示板、ワークフロー、アンケート、タスク管理など、業務に必要な機能を網羅。

- 低コスト: 最大200ユーザーまで月額13,200円(税込)で利用可能で、1ユーザーあたり66円(税込)と経済的。

- 高いセキュリティ: SSL通信によるデータ暗号化や二段階認証など、強固なセキュリティ対策を搭載。

- モバイル対応: スマートフォンやタブレットからのアクセスにも対応し、場所を選ばず業務を遂行できます。

料金

初期費用13,200円(税込)、基本料金13,200円/月(税込)

※最大200ユーザーまで利用可能で、200ユーザーを超える場合は、20ユーザーごとに月額1,320円(税込)の追加料金が発生。

ユーザー数1000まで:初期費用110,000円(税込)、基本料金82,500円/月(税込)

60日間無料トライアルあり、詳細は要問い合わせ

資料ダウンロード(無料)

「Qast」

出典:公式サイト

機能

Qastは、any株式会社が提供するクラウド型ナレッジ管理ツールで、5,000社以上の企業で導入されています。

社内に散在する情報や個人の知識・経験を集約し、組織全体での情報共有と業務効率化を支援する高機能なプラットフォームです。

- Q&A機能: 社員が疑問や質問を投稿し、他のメンバーが回答することで、社内の知識を蓄積・共有します。匿名での質問も可能で、心理的安全性を確保しながら情報交換を促進します。

- メモ機能: 業務マニュアルやノウハウ、議事録などを簡単に作成・共有できる機能です。テンプレートの利用も可能で、情報整理がスムーズに行えます。

- こましりbox: 業務上の困りごとや知りたいことを匿名で投稿できる機能です。組織内のニーズを可視化し、必要なナレッジの蓄積を促進します。

- ダッシュボード: Qastの利用状況を可視化し、投稿数や閲覧数の推移、活用されているナレッジの傾向を分析できます。これにより、情報共有の活性化や課題の発見に役立ちます。

- ユーザータグ: 各ユーザーの経験や専門知識をタグで表現し、誰がどの分野に詳しいかを一目で把握できます。これにより、適切な人材へのアクセスが容易になります。

特徴

- 情報共有への貢献度の可視化: スコア機能により、各メンバーの情報共有への貢献度を数値化し、モチベーション向上につなげます。

- 無料プランの提供: 10名以下で利用可能なフリープランがあり、小規模なチームや導入前の試用に最適です。

- 高度なセキュリティ: SSL通信や二段階認証、IPアドレス制限など、強固なセキュリティ対策が施されており、安心して利用できます。

導入実績

- 丸井グループ様

導入事例:グループ全体で共有して自己解決を促進。もうQastがないと困ります

- 株式会社集英社様

導入事例:Qastの浸透でナレッジマネジメントの有用性を実感しました

料金

スタンダードプラン: 1ユーザーあたり月額600円。基本機能を利用可能。

ビジネスプラン: 1ユーザーあたり月額900円。シングルサインオンに対応。

プロフェッショナルプラン: 200ユーザーまで月額240,000円。Qast AIやナレッジ編集部のいずれかを利用可能。

プレミアムプラン: 200ユーザーまで月額300,000円。全機能を利用可能で、専属コンサルタントの支援も受けられます。

無料フリープランあり、詳細は要問い合わせ

資料ダウンロード(無料)

「TimeCrowd」

出典:公式サイト

機能

TimeCrowdは、タイムクラウド株式会社が提供するクラウド型の時間管理・プロジェクト管理ツールで、4,500社以上の企業で導入されています。個人やチームの業務時間を可視化し、生産性の向上や業務効率化を支援する高機能なプラットフォームです。

- 時間計測: タスクごとにかかった時間をPCやスマートフォンで簡単に記録。Google Chromeの拡張機能を利用すれば、開いているWebページ名やChatWorkタスクの内容をそのままタスク名として登録し、文字入力不要で記録を開始できます。

- チーム共有: チームメンバーがどの作業にどれくらい時間を使っているかをリアルタイムで共有。共有されるのは時間とタスクのみで、プライバシーを保護しつつ進捗状況の把握が可能。

- レポート機能: チームやユーザー、期間ごとのグラフを出力し、業務の分析や改善に役立てることができます。CSVエクスポート機能を使えば全データの出力も可能で、データ分析に活用できます。

特徴

- シンプルな操作性: タイマー形式で簡単に時間を記録。直感的なUIで誰でもすぐ使える設計。

- モバイル対応: スマホやタブレットでもフル機能利用可能。リモート環境にも最適。

- 柔軟な連携: 他ツールと簡単に統合可能で、業務環境にシームレスに対応。

- 収益改善: 時間配分を最適化することで、実績向上とコスト削減を実現。

導入実績

- ヴァンテージIT株式会社様

導入事例:“時間の使い方”を見直して、1人あたり約60万円/月の利益向上へ

- レバレジーズ株式会社様

料金

初期費用一律:100,000円

ミニマムプラン: 月額25,000円、最低利用人数10人、1チーム。

スタータープラン: 月額40,000円、最低利用人数20人、2~3チーム。

ベーシックプラン: 月額80,000円、最低利用人数50人、部署全体向け。

ビジネスプラン: 月額140,000円、最低利用人数100人、大規模組織・会社全体向け。

※100名を超える場合は、1名あたり1,200円(税抜)/月の追加料金が発生。

詳細は要問い合わせ

資料ダウンロード(無料)

3サービスの比較表

| HotBiz8 | Qast | TimeCrowd | |

| 用途 | 社内情報共有・スケジュール管理 | ナレッジ共有・社内Q&A | 時間管理・タスク管理 |

| 主要機能 | スケジュール管理、ワークフロー、 タスク管理、掲示板、タイムカード | Q&A機能、メモ共有、 ダッシュボード、アンケート | 時間計測、タスク管理、 チーム共有、レポート生成 |

| 独自機能 | 設備予約、タイムカード連携 | 匿名質問機能、スコア機能、タグ機能 | リアルタイム共有、時間配分の可視化 |

| 対応環境 | Web、モバイル対応 | Web、モバイル対応 | Web、モバイル対応 |

| 導入実績 | 9,000社以上(例:中小企業多数) | 5,000社以上(例:IT企業、多業種) | 4,500社以上(例:IT企業、クリエイティブ業界) |

| 無料トライアル | 〇 | ×(但し無料フリープランあり) | × |

| 料金プラン | 月額13,200円(最大200ユーザー)~ | 1ユーザーあたり月600円~ | 月額25,000円~(最低10ユーザー) |

| 強み | 多機能性と低コスト、直感的な操作性 | 簡単な知識共有、 「Qast AI」による自動生成 | 時間の見える化、 直感的なタイマー操作 |

まとめ

社内情報共有システムは、現代の業務環境において、効率化と円滑なコミュニケーションを実現するために欠かせないツールです。この記事を通じて、社内情報共有システムの種類や選び方、導入時の注意点、そして具体的な活用メリットについて解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返り、まとめとしてお伝えします。

本記事の重要なポイント

- 社内情報共有システムとは

社内での情報を一元管理し、チーム間のコミュニケーションや情報共有を円滑にするツール。種類として「ポータル」「ビジネスチャット」「ドキュメント作成」「ファイル共有」「タスク管理」があり、目的に応じた選択が必要です。 - 導入で得られるメリット

- 情報共有のスピード向上とミス削減

- 社内状況の可視化による業務効率化

- コミュニケーションの活性化

- 属人化の防止

- 選び方のポイント

- 自社の課題や目的に合致しているか

- 操作が簡単で、初心者でも使いやすいか

- 無料プランやトライアルの活用範囲はどこまでか

- セキュリティ面や外部連携の対応力

- 注意点と導入手順

- 情報の適切なアクセス権限の設定が必要

- 過剰な機能は避け、必要最低限のものから始める

- トライアル期間で操作性や運用の適合性を確認する

- 従業員への教育と運用支援をしっかり行う

社内情報共有システムを適切に導入することで、業務の非効率を解消し、リモートワーク環境でもスムーズな情報共有が可能になります。結果として、会社全体の生産性が向上します。

また、サービスには無料トライアルを実施しているものや、無料プランを実施しているものもあります。まずはおすすめした3つの社内情報共有システムのサービスの資料を無料で一括ダウンロードしてみませんか?

まとめてダウンロード(無料)

Q&A

Q1: 社内情報共有システムの導入は中小企業でも効果がありますか?

はい、社内情報共有システムは中小企業でも大きな効果を発揮します。特に、情報共有が属人的になりやすい環境では、システムを導入することで業務効率化やコミュニケーションの活性化が期待できます。また、無料プランや小規模でも使いやすいツールを選ぶことで、コストを抑えながら導入できるのも魅力です。

Q2: 社内情報共有システムはリモートワークにどのように役立ちますか?

リモートワーク環境では、社内情報共有システムが重要な役割を果たします。ファイル共有やタスク管理、ビジネスチャットを活用することで、物理的な距離に関係なく、リアルタイムで情報を共有し、円滑なコミュニケーションを維持できます。また、セキュリティが強化されたクラウド型ツールを選ぶことで、安全に情報を管理することが可能です。

Q3: 導入後、社員がシステムをうまく活用できるか心配です。どう対処すればいいですか?

導入後の社員教育が重要です。まずはトライアル期間中に主要メンバーに操作を試してもらい、意見を共有します。その後、簡単なマニュアルを作成し、全社員への操作研修を行うことで、スムーズな移行が可能です。また、初心者でも使いやすいツールを選ぶことで、習熟への負担を軽減できます。

Q4: 社内情報共有ツールの導入コストは?

A: 導入コストはツールや企業規模によって異なります。無料プランから始められるツールも多く、初期費用を抑えたい場合に適しています。一方、カスタマイズや追加機能が必要な場合は有料プランを選ぶことになり、月額料金が発生します。一般的に、中小企業向けのツールでは月額数千円~数万円が相場です。

Q5: 無料プランと有料プランの違いは?

A: 無料プランでは、ユーザー数や機能が制限されることが一般的です。たとえば、ストレージ容量やサポート体制が制限される場合があります。有料プランは、これらの制限が解除され、より多くのユーザーが利用できたり、高度なセキュリティや連携機能を利用できたりします。自社の利用目的に応じて選ぶと良いでしょう。